unityで、簡単な神経衰弱ゲームを作ってみたいと思います。 前回、1枚カードがあって、それをめくるだけの カードめくりのプログラムを作りました。 今回はそれを使った応用編です。

今回は、1枚ずつめくっていって、

●2枚のカードが揃わなかったら、裏っ返しに戻る

●2枚のカードがそろったら、表のまま

●全てのペアがそろったらゲームクリア

というのをプログラムで作っていきたいと思います。

今回の主な学習のテーマは、

●カード1枚の動作

●ゲーム全体の動き になります。

前回はカードが1枚だけだったので、1枚だけ管理しれいればよかったのですが 今回はカードが4枚あります。 カード1枚1枚は、それぞれ全部同じ挙動、動きをするわけですが ゲーム全体として見た時に、どのカードがめくれたのか、 そして1枚目と2枚目を一致、不一致判定するにはどうするか。 という、カード1枚の動作と、ゲーム全体の動作をどのようにつなげていくか。 今回は割と本格的なプログラミングになっていますので 是非、頑張って挑戦してみてください。

動画と画像

【目次】

03:20 [1]素材の準備

08:00 [2]スクリプトファイルを準備

11:50 [3]カード1枚のふるまい

20:15 [4]カードのStart関数

24:15 [5]表向きにセットする関数

25:45 [6]クリックしたら

36:15 [7]GameManager

40:50 [8]GameManagerのStart関数

43:15 [9]ゲームクリア

46:00 [10]カードがめくれた時

57:30 [11]判定

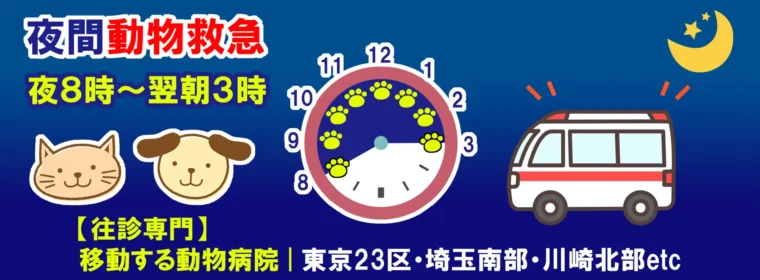

▼動画内で使用した画像です。ご自由にお使いください

コード

▼CardScript

using UnityEngine;

public class CardScript : MonoBehaviour

{

//1)変数関連

public Sprite imgBack; // 裏

public Sprite imgFront; // 表

public GameManager gm; //GameManager

public int pairId; // ペアID(同じ番号がペア)

//2)準備

private SpriteRenderer sr; //画像表示に関する

private bool isFront = false;//裏表判定(false=裏, true=表)

// Start is called once before the first execution of Update after the MonoBehaviour is created

void Start()

{

//3)実行

sr = GetComponent<SpriteRenderer>(); //(カードの)画像情報に関する

ShowBack(); //最初は裏にセット⇒中身は4へ

}

// Update is called once per frame

void Update()

{

//6)マウス左クリックされた時

if (Input.GetMouseButtonDown(0))

{

//マウス位置を取得

Vector3 mousePos = Camera.main.ScreenToWorldPoint(Input.mousePosition);

mousePos.z = 0;

//マウスの位置がColliderの範囲だったら

//Physics2D.OverlapPoint(mousePos)⇒その座標に「2Dコライダー」が存在するか調べる関数

//もし当たっていれば、そのコライダー(Collider2D)を返す

//何もなければ null を返す

//例えばクリックした位置にカードの BoxCollider2D があれば、それが col に入る

//これで「自分がクリックされたときだけ反応する」ようになります。

Collider2D col = Physics2D.OverlapPoint(mousePos);

//マウスがクリックされた場所に何かコライダーがあって、

//しかもそれが “このカード自身” だったら実行する

if(col != null && col.gameObject == this.gameObject)

{

// すでに表なら何もしない

if (isFront)

{

return; //C# では return が出た時点で関数の処理はそこで終了する

}

else

{

ShowFront();

//カードがめくられたことを GameManager に報告する

gm.OnCardOpened(this); //カードがめくられたことを GameManager に報告する

}

}

}

}

//4)ShowBack()の中身 / 裏向きにセット

public void ShowBack()

{

sr.sprite = imgBack;

isFront = false; //「今、裏向きですよ」という状態を保持

}

//5)表向きにセット

public void ShowFront()

{

sr.sprite = imgFront;

isFront = true; //「今、表向きですよ」という状態を保持

}

}

▼GameManager

using System.Collections; // ← 6)これを追加(or確認)

using UnityEngine;

public class GameManager : MonoBehaviour

{

//1)変数を準備

private CardScript first, second; // 1枚目と2枚目

private int matchedPairs = 0 ; // 揃ったペア数

private int totalPairs = 2; // 今回は4枚なので2ペア

private bool gameClear = false; //ゲームクリアしたらtrue

// Start is called once before the first execution of Update after the MonoBehaviour is created

void Start()

{

// 2)初期化処理

first = null; //まだ何も入ってない(めくってない)

second = null;

matchedPairs = 0;

Debug.Log("ゲームスタート!");

}

// Update is called once per frame

void Update()

{

//3)クリアした時の処理

// 1. まだクリアしていない ←この直後にクリアするので、直前ではクリアしてない状態です

// 2. 全部のペアが揃った

// この2つが同時に成立したとき

if (!gameClear && matchedPairs == totalPairs)

{

gameClear = true;

Debug.Log("CLEAR!");

}

}

//4)カードがめくられた処理

public void OnCardOpened(CardScript cs)

{

//1枚目がめくられる

if(first == null)

{

first = cs; //1枚目にめくったカードを記録

return; // ここで関数を終わりにする

}

//もし2枚目だったら

if(second == null)

{

second = cs; //2枚目にめくったカードを記録

//7)判定処理へ...

//コルーチンは 作業を途中で止めたり、待ったりしながら進められる特別な関数

StartCoroutine(Judgement());

}

}

//5)判定の関数

IEnumerator Judgement()

{

//コルーチンの処理を 0.3 秒だけ中断して、時間が経ったら続きから再開する

yield return new WaitForSeconds(0.3f);

//ペアが成立した場合

if(first.pairId == second.pairId)

{

first.ShowFront();

second.ShowFront();

matchedPairs++; //1加算

}

else

{

//さらに0.5秒中断

yield return new WaitForSeconds(0.5f);

first.ShowBack();

second.ShowBack();

}

first = null;

second = null;

}

}